『ヨワイトコロミセテ、ゴネンネー最後のことば』

『ヨワイトコロミセテ、ゴネンネー最後のことば』

国分先生は、遺書らしいもの、遺言らしいことをほとんど残さず 旅立たれた。

ご本人はもとより、入院以来ずうっと傍に付き添った家族、近親者、そして治療にあ

たった医師団さえ予期しない急変だったという。

私が、先生の入院を知らされたのは、一月十七日、岩崎 書店の中村良彦さんから

だった。日本作文の会が、創立三〇周年を記念して企画した“ 日本の子どもの詩”

の滋賀県版、熊本県版の編集を担当した私は、そのあとがきを書き終えて監修の国分

先生に校閲していただくことになっていた。

札幌での日教組教育研究集会から帰られたら、朱を入れていただくつもりで、その

連絡の電話をしたら、( だれにも知らせるなと、口どめされている)という前置きで、

「国分先生は、十四日に、慈恵 (会医大付属病院)に入院された。日教組教研の二日

目、言語教育分科会で発言後、急に不調を訴えられ、吐血、血便の症状があったので、

札幌の病院で診察後、 その日 (十二日) の午後、東京に帰った。今回の校閲は、ざ

んねんながら、断念しなければならないのでは ……」と告げられたのだった。

昨年、といってもつい 3 週間前の日本作文の会の忘年会では、恒例となっている

“年忘れの歌”を元気に歌われたし、それより2、3日前の先生のご自宅での研究会後

には、これも恒例となっている先生自ら料理された“納豆汁”をふるまってもらった

し、吐血、血便と聞いても、すぐにピンとはこなかった。

しかし、受話器を置いても、何となく落ちつかない。あれこれ思いめぐらしている

うちに、私の頭の中には、昨年の七月初め、最上川流域の碁点で開かれた山形県作文

の会研究大会で講演された時の先生の苦しそうな表情がうかんできた。

何度か聞いたことのある、借り物の自転車で笹谷峠を越え、仙台の北日本国語教育

連盟結成準備会に参加したというくだりを話しているときだったろうか。

ことばこそとぎれなかったが、壇上のテーブルについた両手がふるえ、顔色は青ざ

めたようでもあり、上気したようにも感じられ、やっと立っているという苦痛がはっ

きりわかる表情をみせた。

私はすぐに主催者側の鈴木千里さんに連絡し、壇上に椅子を運んでもらった。坐

って話してもらったほうがいいとの判断だったが、先生は時折、疲れた手を椅子の背

におきかえてリラックスするというしぐさを見せただけで、とうとう立ったまま話し

を終えられたのだった。

一年のうち 数回はこのような講演の席に同道した私は、時にはこのようなことに

あいもしたが、「定期的にみてもらっているが、悪いとこは、何もないそうだ」と安

心しきったように話される先生のことばに、シンの丈夫な方、不死身の人と畏敬の思

いできくのが常だった。

でも、今度はちがうような気がする。ぬぐい切れず唇に残るほどの吐血。ご本人

がレバー状だと語ったという血便。こんな症状を伝えられて不安がつのっていた私は、

一月二十一日に見舞ったという同僚の永易実さんから、「元気だったよ。ベッドの上

で、大相撲のテレビみていた。」とのことで、愁眉を開く思いだったが、それを打ち

消すように、二十六日見舞った者から、「再び大量の出血があリ、憔悴しきった様子

だった。」との報告を聞き、とにかく病院へと心がせいた。

友人の関口敏雄さんと訪れたときは、点滴はいたいたしかったが、「この口からも

のが食べたい。二十六日の出血は、医者が胃カメラの操作をあやまって、十二指腸の

壁にぶっつけたのだって。」と、「お疲れになるから……」と辞去しようとする私た

ちを、語りたくて語りたくてという様子で引き止めさえしたのだった。

二月五日、これまでの検査と断層写真の結果で、外科手術によら ず「内科的治

療」と決定した。

後に知らされたことだが、この段階で胃と腸のまわりの三分の一を一〇センチ大の

癌がつつむように増殖し、度重なる出血は、十二指腸に直径三センチの穴があいたた

めだという。

五年前に胃を切ったときは「胃潰瘍」と知らされていたが、その実は「初期癌」

であり、切除によってほとんど再発、転移のおそれはないと太鼓判をおされていた。

したがって、七十三歳という年齢からして、このような増殖進行は医師にも考えられ

なかったことだと聞かされた。

容態は十一日早朝から加速度的に急変した。

早朝、正午頃、午後二時頃と三度の出血があり痙攣が続いた。

三時近く意識をとりもどしたとき、奥さんに「ヨワイトコロミセ テ、ゴメンネ」

と語りかけたのが最後のことばだったという。

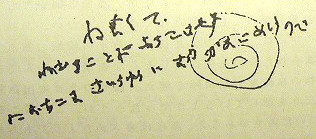

そして、その後に、医師のさし出した赤のフェルトペンで、かたわらの雑用紙に前

頁のように書いた。(資料1)

「ねむくて、ねむることがぶちこはせずにおちこむさいちゅうに むこうがはにめ

しうので」

夕方から昏睡状態に陥り、それっきりよみがえることなく、午後十一時四十分脳死

が告げられ、翌二月十二日午前一時四十二分、波乱にみちた七十三年の生涯をとじら

れた。

解剖所見は「胃癌再発による消化管出血」と発表された。

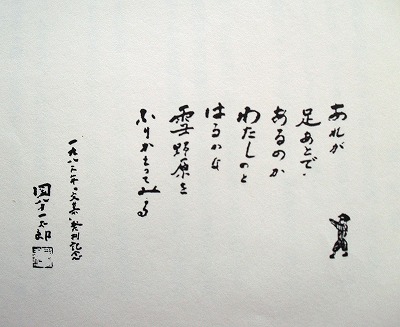

にこやかにほおえんでいる遺影の前に、最後のしごととなった、“日本の子どもの

詩”二巻を捧げ、祭壇には、「朴葉小舎」と落款のある上の書(資料2)を飾った。

(日本作文の会常任委員 乙部武志)

資料1

資料2

上の文章は、1985年7月15日に発行された『国分一太郎文集』第10巻の付

録、「月報10」に掲載されたものである。

資料1のようなことは、あまり知られていないことであるので、ここに再録するこ

とにした。

(第3回 国分一太郎「教育」と「文学」研究会・学習会で講演する筆者:2006年10月24日撮影)

次の、「タランモンハタラントイワナアカン」のページへ!

「協賛する個人の方のページ」へ戻る!